「挨拶」ということばがある。

この熟語は両字とも2010年の改定で常用漢字表に入ったので、すらすらとは書けないまでも「あいさつ」と読める人は少なくないと思う。

「人と会ったとき/別れるときに取り交わす例にかなった動作や言葉」といった意味があり、それはすなわち今初めての場所で初めて姿を表している僕のような人間が当然行うべき責務だと言える。

僕は本名由来でmiyaと名乗っていて、普段は道端で漢字を眺めたり漢字テストの採点に文句を言ったりして過ごしている。

ブレイクダンスやパルクールとかの派手なスポーツが好きだったり技術職系の仕事をしていたりするのだが、たぶんこのブログではあまり話題に出ない。

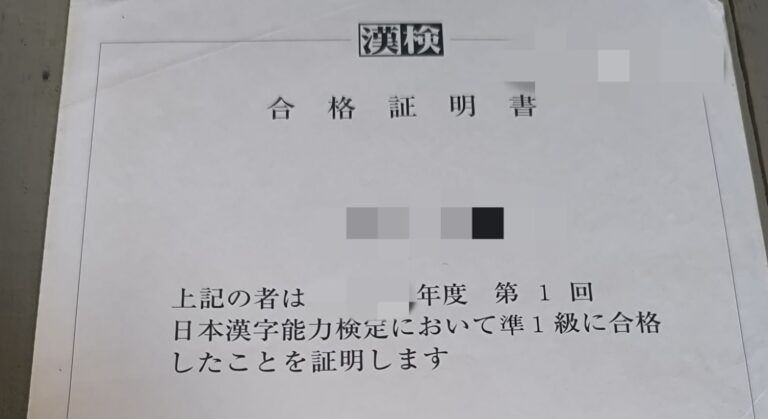

漢字関係の資格としては、漢検の準一級/二級を持っている。

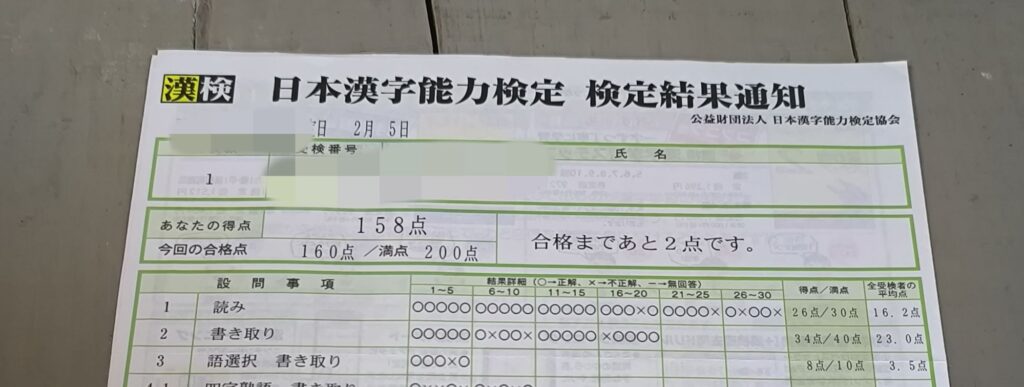

一級の取得も目指しているのだが、合格まであと2点という所で少し気力が削げてしまった。そのうち取得に向けて動き出すかもしれない。

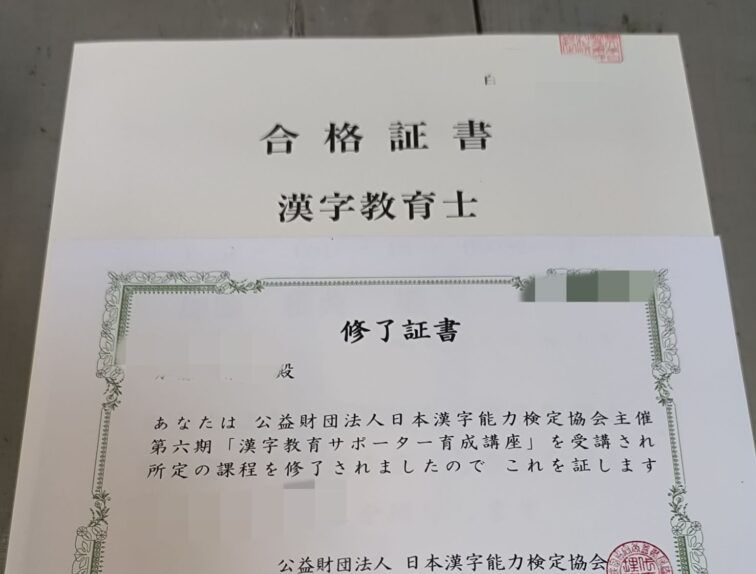

あと漢字教育士/漢検漢字教育サポーターの認定を受けており、漢字の先生をしてその魅力を普及する活動資格を持っている。

たまーーに学校や団体に声をかけていただき、漢字テストの対策や漢字に興味を持ってもらうための講義などを行っている。

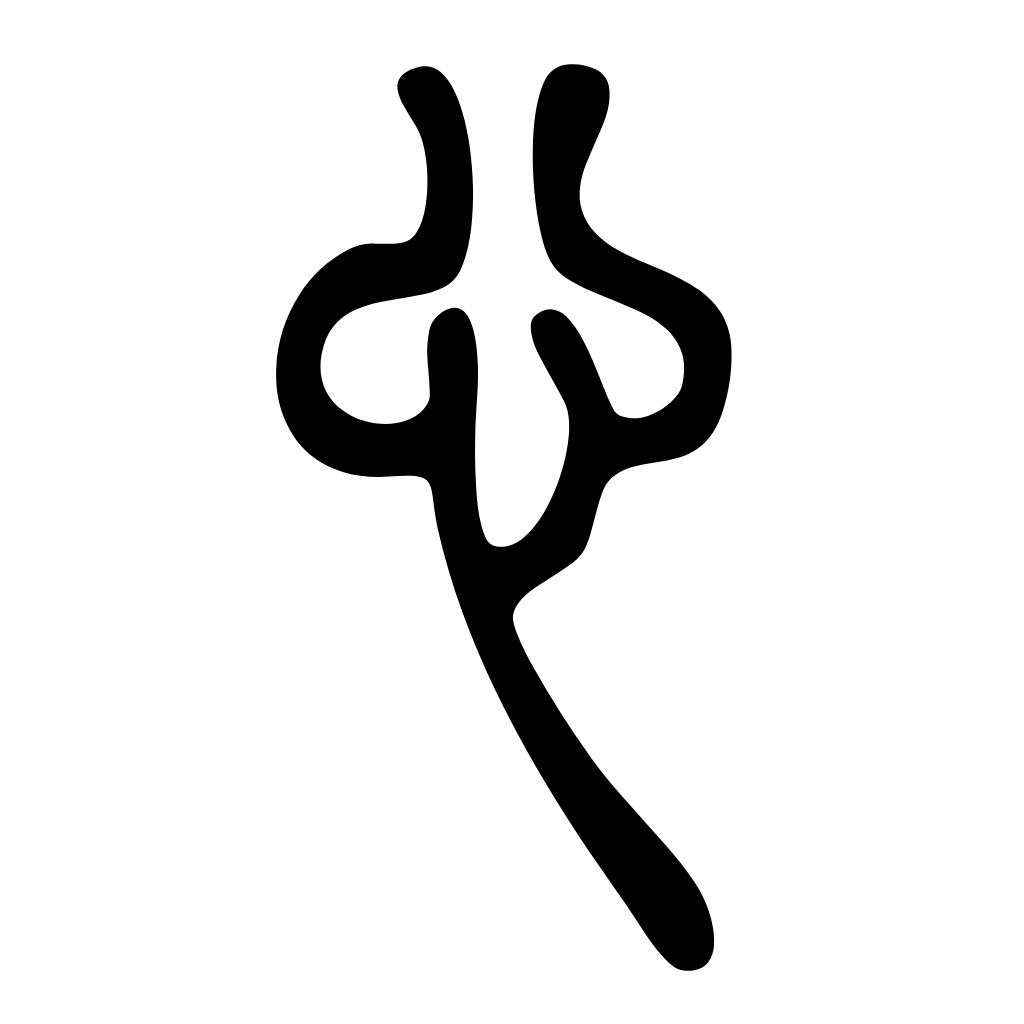

ちなみに小学生男子には「心」の篆書を見せるとめっちゃウケる。理由はご想像にお任せします。

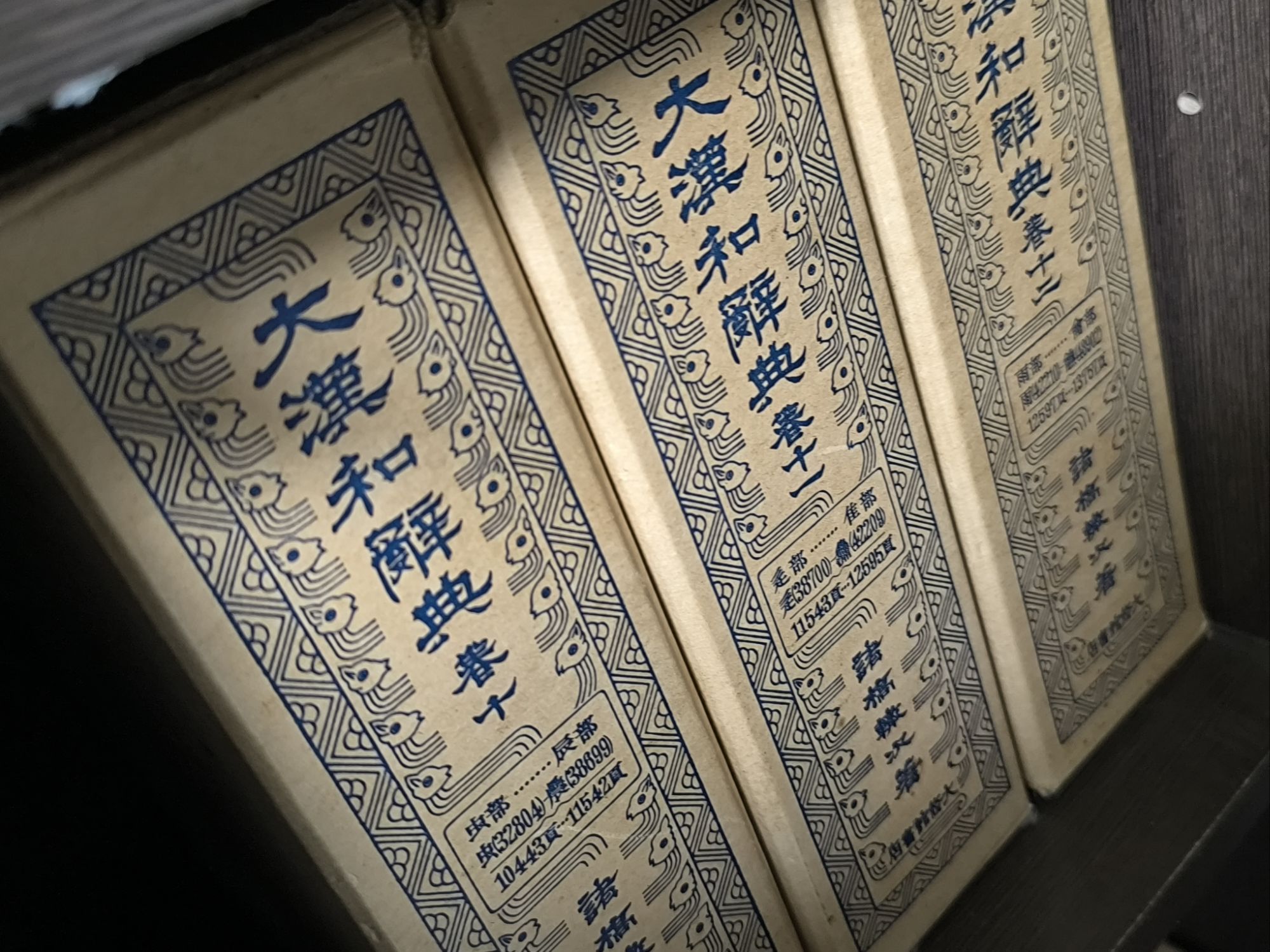

また大漢和辞典というクソデカ漢和辞典を出版している大修館書店が主宰する漢字文化理解力検定という試験の第一回を受けた。

諸橋轍次の功績を含めた漢字文化について総合的に問われる試験だ。

弐段を取得し総合点が全体3位っぽかったのだが、最高点/最年長合格/最年少合格の影に隠れ表彰対象から漏れてしまった悔いの残る試験である。いや受けたの7年前なのにだいぶ女々しく記憶してるな。

小さい頃から漢字が好きだった。小学校に入りたてくらいの頃にひたすら「醤油」と書く練習をしていた記憶だけあるが、似たようなことをずっとやっていたと思う。魚偏はひたすら覚えたし、インターネットで見たことのない漢字を探しては悦に入っていた。

漢字テストで字形の違いによってテストで低得点を取ってしまったことが原体験となって、字形や字体の規範意識にも興味がある。

作成したbot「その漢字、本当に間違い?」

https://x.com/joyo_kanji_ssn

また、本や景観から造字や誤字を探すのも好きだ。形音義の中でも形と義への興味が強い。

ただ割と漢字が関われば何でも好きかもしれない。節操がないとも言う。

最近の関心は外に出て漢字を蒐集すること、あと漢字を「食べる」こと。

街中には人が漢字で遊んでいる痕跡がたくさんあって、その背景を想像したり未知の文字に巡り合ったりするのが楽しい。こんな感じのオリジナル文字を見つけた日にはもう小躍りである。

加えて文字には文化やくらしが反映されるし、事物や概念あってこその文字だと思っているので、なるべく五感で文字を受け取るようにしている。

難読漢字にハマっていた頃は図鑑や外で実物を見に行ったものだし、壎篪相和す(兄弟仲が良いことを2種の笛の音色が調和することに例えた言葉。「けんち」と読む)を確かめるために土笛を買い、篪の用例を調べてその笛を再現しようと試みた。これはまだあまり上手く行っていないので折を見て再挑戦したいが。

中でも一時期のビャンビャン麺ブームに代表されるように食は身近で知らない文字の宝庫でもあり、未知の文字を使っているものは何でも食べたいのである。

漢字と多面的総合的に付き合いを持つことで、それぞれの字を「ものにした」気分になれて嬉しくなる。コレクター欲が満たせる上にそのコレクション数は無限大という、何ともたまらない趣味が漢字なのである。と、今は思っている。

僕はこういう側面で漢字を面白がっている。しかし、管見の限りでは案外珍しい視点らしい。

文化や事物ごと漢字を楽しめるんだよ、もっとみんな漢字で遊ぼうよ、そしてその結果を僕にシェアしてまた楽しませてほしい―― それがSNSなどで細々と活動している所以である。

挨拶はこのくらいしにして、「挨拶」に戻りたい。

不思議なパーツがあるのはさておき、両方とも手偏である。辞書を引いてみるとそれぞれ押す、迫るという意味を持つようだ。

「押す」「迫る」が今でいうあいさつを意味するようになったのは仏教、それも禅宗の影響らしい。坐禅を組む宗教、鎌倉時代に武士の間でバカ流行ったというくらいのイメージしかないが、そちらではなく禅問答の方だ。

今では「なんのこっちゃ?みたいな、何を言っているのかよくわからない会話」を意味するためによく使われる禅問答。もともとは弟子と師匠による質問と回答を行っていくものだった。

仏教ってことでお弟子さんも悟りを開きたいわけだが、お師匠さまと問答をすることでそのヒントを得ようということらしい。

そしてその問答っていうのが、まあ意味が分からない。

有名な禅問答で「隻手音声」というものがあるのだが、師匠が「両手をたたくとパン!と音がするけど、片手だとどういう音がする?」とか聞いてくる。

…どうします??自分の師匠からこんなこと聞かれたら。

「片手じゃ音なんか鳴らないよ」と思いつつ、わかりませんなんて答えようものなら悟りの道は容赦なく遠ざかる。今よく言われる「意味の分からない問答」っていう用法はこういうところから出てきたのだろう。

こうした禅問答を通して相手の力量を測っていくやり取りをあらわした「一挨一拶」という言葉が、「碧巌録」という禅宗の教本にでてくる。

師匠が一つ一つ質問を投げ掛けていくさまを「おす」とか「せまる」とかを意味する漢字で例えたのだろう。

この言葉が短くなって「挨拶」となり、意味も転じて、日本ではお礼や出会いの際に言葉をかけること、またその掛け合う言葉自体のことを指すようになっていったようである。

つまり、「挨拶」というのはもともとは言葉の掛け合いを「押す」「迫る」のような動作に例えた言葉だったということだ。

手へんがついているのはこういう理由からによるもの。

ちなみに右側のパーツについては、それぞれ「アイ」「サツ」という音読みをあらわすパーツである。意味は特に表していない。

以上をもってご挨拶と代えさせていただく。なんてね。これからもmiyaをよろしくお願いします。