みなさん、日焼けってしやすいですか?

地黒のうえにすぐ焼ける体質で、一年のうちほとんどの時期を小麦色の肌で過ごしている。昨今の男性も日焼け止めを塗る風潮に真っ向から逆らい、生身を文字通り白日の下に晒して生きている。今年の夏もよく焼けた。

日を浴びると皮膚が真っ赤になってしまう人もおられるが、「日焼けした肌」と聞くとなんとなーく茶色っぽいこんがりとした色が思い起こされると思う。それはさっきみたいに小麦色とかはたまた色黒とかいくつかの色に例えられるが、「褐色」という表現もよく耳にする。

適当な辞書で「褐色」を引いてみると「コーヒーの色が典型的」とあった。なんとなくアイスコーヒーを思い浮かべた。まだ夏の気分が抜けてないのだろうか。

茹だるを超えて干からびてしまいそうな炎天下の中、ふと見つけた喫茶店。席に着くなり注文をこなし、今か今かとその液体を待ち望む。やっとついた!そうかーこれが褐色か、…思ったより黒いな。

褐色の肌を手に入れるためにはあと3回くらいは日に焼ける必要があるのだろうか。「奴は色黒の中でも最弱…」とか「私はまだ3段階の色黒を残している…」とか。は??

一方でJIS漢字でもおなじみ日本産業規格「物体色の色名」では、褐色は「暗い黄赤」と定められていた。同規格では黄赤をorangeとしており、ここでいう褐色はよくイメージされる茶色と同じような色であると窺える。

茶色というとこの辺だろうか。

え?コーヒーってミルク入れてくれてたの??いやいやミルク入りだと白すぎる。こうなったらブラックコーヒーに少しずつ牛乳ミルクを入れて褐色を探り当ててやろうかと思ったが、夜の11時に眠れなくなっても困るのでやめた(僕はカフェインに弱い。コーヒー一杯で動悸とかしてくる)。

そう、とどのつまり、僕たちはなんとなくで褐色という言葉を使ってはいないだろうか?という問題提起である。いや嘘。そんな大仰な話はしたくない。

褐色ってなんなんだろう?というのをふと考えたわけだ。いやまあ恐らく現代日本では茶色と同じような使われ方をしているのだが、なんとなくもともとどういう色を指しているのかが気になった。

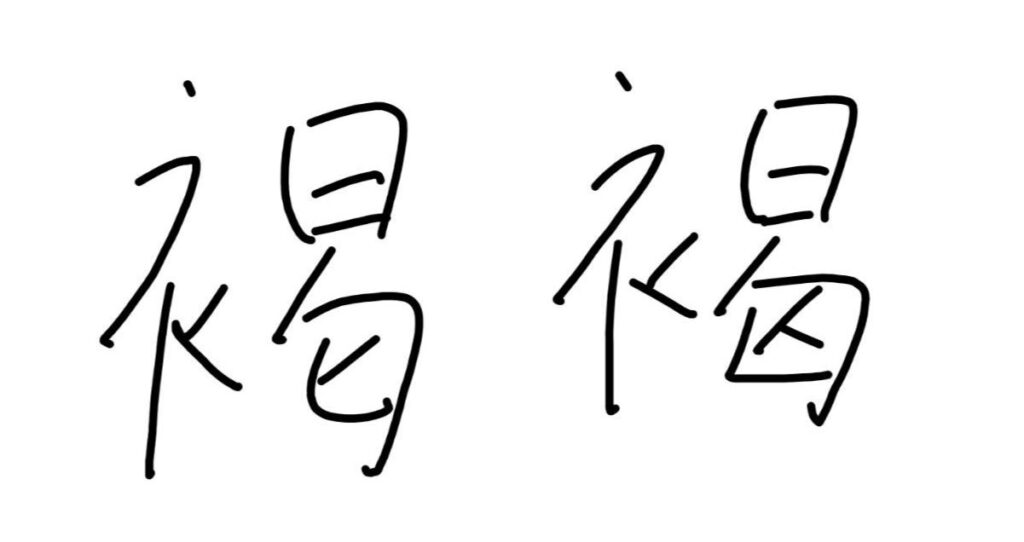

このことを考えるにあたってやっぱり気になるのが、「褐」という漢字そのものである。

一旦お手持ちのデバイスから目を離し、そらで書いてみてほしい。

…書いてくださったでしょうか。書いたよね?ね??

ころもへんに曷と書く。曷の下部分を人+└と書くか、はたまたカタカナのヒのように書くかという葛飾区も抱えている問題はあるが、この議論はまたの機会ということで。

大事なのは左側、カタカナのネにちょんを書く衣偏の漢字であるということだ。どうやら「褐」とは衣類とか布とかに関係あるものだということになる。

ちなみに余談だが、ちょんを書かない方は示偏である。両者を迷ったときはそれぞれ衣と示の筆運びをシミュレートしてみるといいと思う。

「褐」がどんなものか分かれば原始の褐色が分かる。なんとなく茶色と同様に扱われる褐色の不遇(?)を救いたい。褐色よ聞いているか。俺がお前を茶色の呪縛から解き放ってやる。…なんてことは考えてなくて、純粋な好奇心である。しばしお付き合い願おう。

なお、褐色と書いて「かちいろ」と読む場合、濃いめの藍色を指し全く別の色となる。なんでやねん。

「褐」を新旧様々な字書で引いてみると、大まかに三つの意味が見られた。

①目の粗い布で作った服 ②毛織、麻織の服 ③身分が低く貧しい人 である。

他に「説文解字(後漢の字書。今の漢字辞典のような体系を持った初の書であり、文字学に大きな影響を与えているのだ)」には麻を編んだ草鞋を指すとあったが、草鞋を作ったことなんて人生で2回しかないので見なかったことにした。

さっき触れたように衣偏の文字なので、恐らく古い意味として①②があり③はそれらをもとにしてできた言葉だと思う。

なけなしの麻や羊毛を使って布の体裁を整え、なんとか衣服に用立てていたのだろう。いつしかその着ている服が、当人たちを指す呼称として定着したのだろうか。小学生のころ、目の悪いクラスメイトが「メガネ」と呼ばれていたようなものだろう。少し違うか?

ともあれ、目が粗くて恐らく漂白されていないような麻布が「褐」に近いのではないか?と読み取った。着古してぼろぼろになった感じも演出できればなおのことよさそうだ(今のところ麻に茶色いイメージがないので)。

またJISの話になるが、それによると現代日本で「麻」と名付けて売れるものは亜麻(リネン)と苧麻(ラミー)らしい。ただ、元々は当然大麻(ヘンプ)も麻の一種である。

日本ではリネンが明治期に本格的に伝来し、それまではラミーとヘンプを主に使用していた。逆にリネンは紀元前3500年には既に古代エジプトで使用が確認されており、ミイラを巻く布にも使われていたらしい。恐るべし麻…

ともあれ、身近かつ加工が簡単で古くから使われていたということだろう。なんかさっき「なけなしの麻や…」とか言っていた気がするが気にしない。

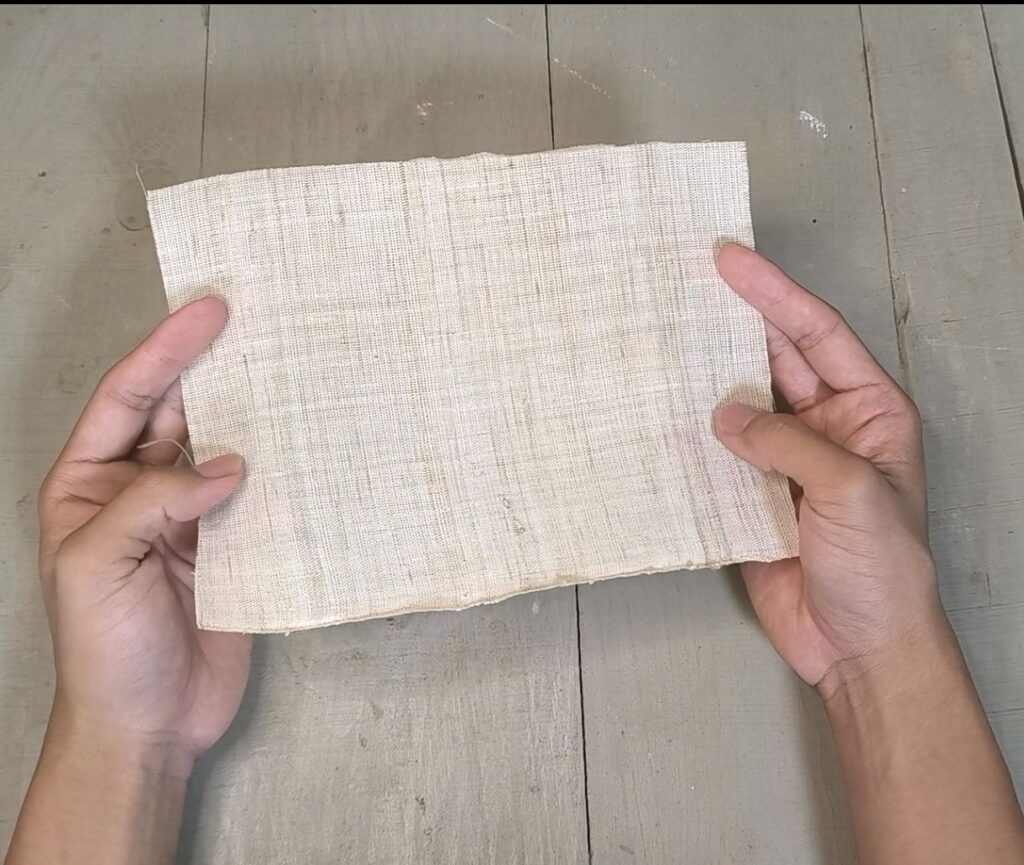

今回はラミーで漂白をしていない布を調達してきた。見ての通り、イメージされる「褐色」とは程遠い。というかだいぶ白い。漂白していない布を買ったつもりだったが、だいぶ綺麗にされているのかもしれない。

が、今更もう引けない。だってAmazonで1000円くらい使ったのだから(送料込)。ひとまずこれを原始の庶民の服として、もう少し「着古した感」を出して褐色を再現してみることにする。

取り敢えず着古した服っぽくする方法その①として、砧打ちをしてみた。要は叩いて柔らかくするのだが、砧なんて東京都世田谷区在住の人くらいしか馴染みがないかもしれない。

公園の名前にも使われているこの砧だが、すごく雑に言うと布をたたく木槌みたいなもの。今回は金槌でひたすら叩く。

トントン…

カンカン…

…飽きた。

というか柔らかくなってるか分からない。水で濡らしてから叩いたので、一見柔らかくなっているのが叩いたおかげか水のおかげか分からない。

布をガンガン叩く音もうるさいので無心の作業にもできず、適当なタイミングで辞めてしまった。本丸はここじゃない。

着古した感その②。取り敢えず汚そう。もともとの布がそれほど茶色くなさそうな以上、着ていくうちに汚れて「褐色」に近づいたのだろうと考えるのは自然だろう。

まあ昔は未舗装路も多かったし?みんな農業従事してただろうし?という安直な理由で、その辺の土を採取して汚すことにする。昔の中国と今の日本じゃ土壌が違うだろって??聞こえません。

こいつを泥水にして、染色の要領で麻布を沈めていく。

泥がつくと、いわゆる褐色ではないが色がかなり変化するのが分かる。泥を洗い流すともう少し薄くなるだろうが、ある程度は色がつくだろう。これを何回か繰り返すと…

こうなる。いわゆる茶色とはまったくもって異なるが、なんとなく着古してぼろぼろになったような、言い方は悪いがみすぼらしい色にはなったのだろう。

泥も顔料みたいなものなので、しっかり洗い流したら割と白くなるような印象もある。もちろん不可逆ではあるので、世の泥遊び大好きっ子を持つ親御さんはさぞ大変なことだろうとは思うが。

ともかく、素人が「褐色」を作るとこのような色になるということで。

写真の光加減で見え方は異なるかもしれないが、ちょっと灰色のような、少し使い古した雑巾のような色だなと思った。

まあ結局のところ、褐色は「なんとなく茶色っぽい色」ってことにしておけばいいのだろう。肌の色にも布の色にも、コーヒーにも使えるし、誰もそこまで細かくツッコまない。

「褐色=なんとなく茶色い」くらいのゆるい理解で世の中も回っているわけで、僕が泥遊びして布を叩いている間にも世界は平然と動いていた。

そう考えると、褐色って案外便利な言葉だなと思う。ちょっと曖昧で、でも伝わる。結局、言葉も色も「なんとなく」で十分なのかもしれない。言葉は生き物だ、なんていうしね。